PART-1 衝撃を受けた「米国S社」の研究開発組織

1.外資系企業が求めた日本研究所の役目

外資系企業の日本研究所は、当然のことだが研究所という名前がついていても実際には研究とか開発とかはほとんど行なわれず、親企業の製品を日本国内へ導入するための、技術サービスあるいは苦情処理を目的として設立され運営されてきた。

私(クリヤ)が入社した(1983年)当時の「日本S社」は、全社的にはまだまだ高い成長を続けていた。特に当時の急激な円高の影響を受け、ドル換算の売上げが急増し「米国S社」の中での地位は、それまでと比べて高まりつつあった。

しかし、さすがの「米国S社」も日本メーカーの急激な技術力の向上によって、いくつかの分野で既に日本メーカーにリードを許しつつあるところでもあった。

これまでは、例え日本のメーカーの技術力の向上によって、ある一つの製品が陳腐化したとしても「米国S社」の優位は保たれていたので、もっと別の「本邦初製品」を「米国S社」から持ってくれば問題はなかった。

まるで昔、お腹のすいた日本の子供達が米兵におねだりして彼らのポケットにしまってあったチョコレートを出してもらったようにして新製品を日本に持ってくることが出来た。

そんな風にしてこれまで次々に導入してきた新製品で、日本のお客に「チヤホヤ」されながら「日本S社」の営業マンは、いかにも自分が「米国S社」をも背負っているような錯覚に陥って殿様商売を続けてきた。客先に行けば、今日はどんな新製品を持ってきてくれたかと、一流の研究開発担当者がいつでも歓迎して会ってくれた。

ところが、このごろは様子が違う。まだ全社的には成長が続いているものの、これまでは何時でも持ってこられた「米国S社」の沢山の「本邦初製品」もさすがに種切れとなり、殿様商売ができなくなってきた。

沢山の品質が良くて安い国産の競合品が現われ、中には「米国S社」が持っていないユニークな製品もある。チョコレートがなくなった。魔法のポケットもその神通力をついに失った。

2.役割分担が明確な「米国S社」の研究開発組織

「米国S社」は、約100年前に、ドイツから渡ってきたガラス職人が起こした会社であり、自社技術を貴び、多くのユニークな製品で知られている超優良企業である。生産拠点を世界中に持っているのは勿論だが、それにも拘わらず研究開発活動は、そのすべてをカンザス・シティの研究開発センターに集約している

そこには全ての費用が全社費用で賄われる中央研究所が1つと、いくつかの事業部の共同で賄われる共有研究所、それぞれの事業部に所属する事業部研究所からなる数十にも及ぶ巨大な研究棟が立ち並び、あらゆる分野にわたる5千人以上の研究者が恵まれた環境で活動している。

「米国S社」の中央研究所は10年以上にわたる長期の研究テーマを担当し、共有研究所は5年以上の中期テーマ、事業部研究所は2、3年で,かたがつきそうな、短期テーマを担当する。

「米国S社」の事業部での製品開発は、テーマ探しから販売開始まで、マーケティング、ラボ、製造部門の緊密な協力のもとに行なわれる。

この3つの部門が製品群ごとにBDT(Business Development Team)というマトリックス組織を形成してシーズとニーズの突き合わせをしながら新製品開発をしていく。米国シスコム社はセールスとマーケティングには一線が画されている。

この壮大ともいえる研究開発組織に支えられて、シスコム社の年間売り上げの25%以上が過去5年間の間に生まれた新製品で占められているという。カスタマーに密着した研究開発が重視され、ニッチ製品の得意な、現在では5万点以上にも及ぶ製品群をもつ。日本でも研究開発のモデルとされることの多い有名企業である。

3.研究開発テーマの採用は、スポンサー制を導入

このスポンサー制とは、あるテーマに従事する研究者、設備費、 材料費、その他に配賦される費用を含めて全ての費用を、そのテーマに興味を持ち、成功したときに自分達が利益を得ることになる事業部に負担して貰って、そのテーマの研究開発を行なうシステムである。

「日本S社」の研究部が「米国S社」に倣って事業部スポンサー制を取っているということを私は入社してから初めて知ったのである。入ってみてはじめて研究部のテーマは、全てテーマ毎に事業部のサポートを受けて、そのお金で運営されることになっていることを知った。

事業部のサポートがないと、研究ができない。自分で事業部のサポートを得て、 お金を出してもらえる事がはっきりしてから研究を、実験を始めなければならない。 平たく言えば、研究者が自分で事業部からテーマとお金をいただいてから来いということである。

「日本S社」に入る前にいたT社では、幾つかあった全ての中央研究所が研究開発部門の独立予算、言い換えれば各事業部からの税金で運営されていた。 そして研究テーマは、研究開発部門で独自に立案されていた。研究というものはそういう物であると思っていたから「米国S社」のシステムは私にとって初めて知る思いがけないシステムであった。

―「製品」と「技術」の違いについてー

中央研究所の役目は新製品の開発ではなく、新しい技術の開発を行なう所という位置づけだと思う。もちろん「製品」と「技術」には違いがある。

例えば具体的なひとつの「製品」の場合には、それを同じ会社の中の異なった2つの事業部が同時に取り扱うことは先ずないが、「技術」の場合には1つの技術が複数の「製品」を作るために複数の事業部で使われることが、しょっちゅうある。1つの「技術」がたくさんの製品に使われる、そう言った技術の方が一般的にいって価値が高いと考えてよかろう。

こういったことを基にして、事業部スポンサー制を考えると、より一層「製品」と「技術」の違いがはっきりする。

4.社内外の技術情報は、共有されている

「米国S社研究所」に存在する社内外の技術に関するデータベースもさすがだ。当時日本ではパソコンの重要性がようやく認識されはじめ、T社でもアップルのパソコンが私のいた職場にようやく1台導入されて、少しずつ簡単な表計算などに使われ始めたころだったのだが・・・・。

「米国S社」では、既に行く先々でやたらとパソコンが目についた。そして既に、パソコンをホストコンピューターにつないで、社内情報網ができあがりつつあったのには驚いた。 カルチャーショックといった方がよかったと思う。

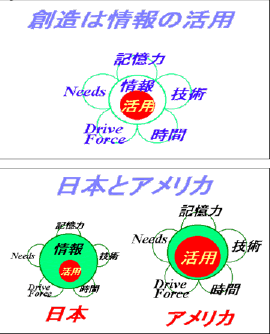

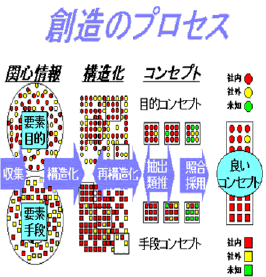

情報が共有されている。助けてくれる専門家がいる。時間を有効に使える。だから一つずつのプロジェクトの人数が少なくても、十分効率的にやっていける。一つずつのテーマの研究コストが安くてすむ。だから一つずつの製品のマーケットがそんなに大きくなくても研究開発がペイする。だから沢山の研究テーマを取り上げる事ができて沢山の新製品が次々と出てくるわけだ。

5.「米国S社」は、大企業らしくない大企業である

こんな「米国S社」を見て、「米国S社」は大企業らしくない大企業である、中小企業の集団みたいな企業だ、という意見を良く聞く。この言葉の中に「米国S社」は中小企業でもできるような簡単な製品、中小企業しかやらないようなマーケットの小さい製品をつくっているという否定的な響きがあると思う。

だが私は肯定的な意味で「米国S社」 が中小企業集団であるということに対して同感である。 確かに「米国S社」は中小企業の集団である。

ただしそれは、ただの中小企業の集まりではない。きわめてコミュニケーションのよく取れた、お互いの要素技術を極めてよく利用し合っている、おびただしい数の中小企業の集団である

おびただしい数の中小企業が、アメリカにある幾つかの大都市と遠く離れたカンザスという片田舎の「米国S社」の研究センターという狭い一箇所に集中していて、しかも、その沢山の中小企業の間では、情報が非常によく共有されている。

「米国S社」には飛び抜けて優秀な科学者、技術者がいるとは思わない。でも彼らは 自分達の技術を大切にすることが重要だということを知っているし、大切にしているし、共有している。

一つずつの製品は売り上げという点から言えば決して大きくない物が多いが、沢山の製品があり、次々と新しい製品が生まれている。

技術者として新しい製品を自分が開発したという体験ができるチャンスが多いことは大変幸せなことである。

「米国S社」では成功体験ができる確率がT社なんかと比べたら格段に高い。私はそれまでいたT社の技術者と比べたら「米国S社」の技術者は大変幸せだと思ったものだ。

6.特許に対する日米の考え方、取り組み方の違い

「日本S社」で戸惑ったことは、特許出願を自分たちで判断して自分たちで出来ないことだ。何かというと顔をアメリカに向け、アメリカの許可がないと何も決めないし、やらない。「米国S社」の許可が得られないと自分たちの判断では特許出願しない。

「米国S社」はアメリカの特許システムをベースに判断する。その上、これまで日本発の出願などほとんどない。出願許可にとんでもない時間がかかる。「日本S社」に入社してすぐに、面白い技術ができたので出願をしようとしたのだが、実際に特許出願 ができたのは3年も経ってからだった。なんでもかんでも直ぐ出願する日本では考えられない。 その間に他社に類似の技術を出願された。ただ、その他社の出願をみるとその内容では、どうみても特許成立するはずがない意味不明のいい加減なものばかりだ。(*)その結果について詳しく述べているが中略する

アメリカの特許制度は日本と異なり、出願された特許はすべて審査が行なわれ、新しい発明であると認められたものだけが公告されて皆の目に触れる。日本でも昔はそうだったのだが1971年から現在の早期公開制度にかわった。お役人がそれを意識したかどうかは別として、この日本の特許制度の改正が、それ以後の日本の1人勝ちの経済躍進に大きく貢献していると私は思う。

もう一つ、アメリカの 特許制度と日本の制度との大きな違いは、アメリカが先発明主義であるのに対して日本は先願主義である点だ。つまり、同じ内容の発明が2つの企業から前後して出願されたとする。アメリカでは、それを実際に早く発明した方に特許権が与えられるが、日本では早く出願した方が勝ちである。

だからアメリカでは実験したという事実を大切に してその証拠を残そうとする。実験はじっくりとやって、しっかり確認してから特許を出願しても特許権を受けることができるから、そういう傾向にある。

それに対して日本では、早く出願しないと、もし他社に先に出願されては大変だから実験も、ソコソコにして何でもかんでも早く出願する傾向にある。