Ⅴ、「物・事」を世界へ誤解なく伝える為の

「やさしい日本語」の必要性を知ってもらう

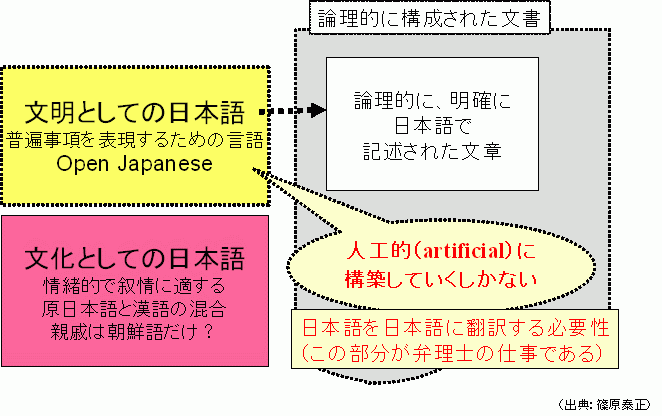

1.「文化日本語」だけでなく、第2母語として「文明日本語」を持つ

世界の人々を相手として意識したときに、誰にでもわかる平明な表現というよう なことを、われわれは意識してきたであろうか。そのための努力をしてきたであろうか、 否である。 世の中に溢れている日本語文章の特徴の一つは、文字が意味を持つ漢字に依存して、私が何を言いたいか「お察し願います」というスタイルであり、受け手(読み手)も 「およそこのような意味なのでしょう」とわかったつもりで収めてしまうところにある。

この相互関係の結果、文章の構造は極めて自由であり、設計図無しに家を建てているようなものである。「柔構造」といえば聞こえは良いが、各人がそれぞれ「自由気まま」に書いている文章と言える。これに反して、英語をはじめ欧州言語による文章は、 論理的にしっかりと組み上げる「構造的文章」といえる。

余談になるが、ご承知のように漢字は言うまでもなく言語を表記する記号であると同時に、一つの文字自体が意味 を表現している。因みに西洋のアルファベットは単に記号であり、意味を伝えるには、その記号をいくつか組み合わせて「単語」に仕立てあげる必要がある。 企業内の報告書から官庁の通達文書まで、あらゆるところで曖昧な日本語文章が溢れている一つの原因は、このなんとなく「感じ」で分る「漢字」を使用しているところにある。

政府や自治体は、災害が起きた時、外国人へどのような情報を、どうやって伝えるべきか、言葉や習慣の壁を乗り越えて来場者の安全と命を守ることは極めて重い課題である。「いま何が起きているのか」、「どう対処すべきなのか」、つまり避難方法(逃げる方法)や非難場所(逃げる場所)への誘導の方法を入念に準備しておかねばならない。そのためには、混乱、誤解が生じない分かりやすい情報(伝達)を発信することが重要となる。それが「平明日本語」即ち「やさしい日本語」である。

例えば「避難」、「消火」の漢語に”する”を付けると動詞になる。これは日本語の特長(凄いところ)で、外国人が理解することは困難である。“避難するは、逃げる、消火するは、火を消す”であれば分かりやすい。このように日本語の「動詞」を見直すことで、一つの解決策が見えてくる。

2.朝日新聞夕刊:「現場へ」で取り上げていた「やさしい日本語」

朝日新聞の夕刊「現場へ(2007/1-5)」に「やさしい日本語(刀祢館正明)」が掲載されていた。日本に住む外国人が増えれば、外国人にも分かりやすいように工夫をし、簡単にする日本語のことである。いろんな分野で「やさしい日本語」が構築されている様子を記事にしている。例えば「災害避難の呼びかけ」や「医療、介護の世界」など多岐に及ぶ。

余談だが中でも厄介なのが「お役所言葉」で、苦笑させられた。「税金を納める」を「税金を払う」には抵抗があるらしい。

「税金を納める」は、どのように英訳されるのか、それが知りたい。そこで英語の達人に教えを被った。彼の英翻訳は、Tax Pyer(タックスペイヤー)である。その意味は「税金を払う人」。向きを変えれば「議員や行政官が最も丁寧に接しなければならない人」となる。

「税金を納める」と「税金を払う」の日本語の意味は微妙な違いがあるようだ。例えば「納められた税金」の使い道は、お上が勝手に決められる。「払った税金」の使い道は、払った人の意見を取り入れてくれそうである。ひょっとして、お役所が抵抗する理由は、こんなところにあるのかな?このように日本語の解釈は奥が深く、実に悩ましい。しかし英語訳すると、どのような意味になるのか「アレコレ」と考えると興味が尽きない。

3.「私は悪い、私が悪い」の区別が難しい

当社へ入社(1992年)して間もなかった「中国人社員」が言ったことが印象に残っている。彼女が言うには、「私は悪い、私が悪い、の区別が出来ず困っている」とのことであった。日本人は、この区別ができるが外国人にはとても難しい。

「私は、悪い」は、属性を表し、その人は悪い人である。「私が、悪い」は、ある出来事(事件)に関して、たまたま「私が、悪い」のであって時制の限定がある。そこで、彼女は、「が」と「は」をすっ飛ばして「私、悪くない!」と言うようにしたそうだ。否定文であれば「私は悪くない」これは通じる。しかし「私が悪くない」となれば日本人でも通じない、と。

外国人にとって日本語の何処が理解しにくいのか?こんなことをアレコレと考え、例を取り上げながら、日本語を見直す授業をゲーム感覚で行うと面白いと思う。要するに日本人は外国人に対して分かりやすく説明する努力が足らない。