Ⅱ、二極化による「分断社会」を生み出す背景

『私が嫌な感じで目にし、耳にした言葉に「勝ち組、負け組み」というのがある。人間の存在をこのような言葉で分類して、しかもそれが当たり前のように多くの人々が使う社会がまっとうであるとは思えない。もちろん全員ではないが、社会を構成する多くの人々の品性が疑われても仕方がなかろう。社会を構成する多くの人々の品性がそこまで落ちたかと、私は暗澹たる気持ちにならざるを得ない。

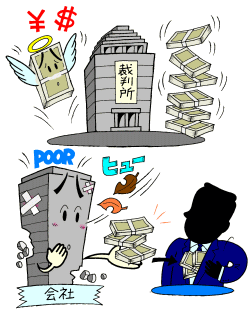

多くの人々が、理解しているか否かは定かでないが、この言葉「勝ち組、負け組」の出所は、社会をほんの一握りの自分たち勝ち組(取り巻きを含めて)と、多くの負け組みに二極化(分断化)して、無関心な大衆を自分たちの都合の良いように制御しようとする勝ち組の戦略であるとしか思えない。つまり、先進諸国の社会はそこまで荒れ果ててきているのだ。「資本(マネー)経済」一辺倒から「倫理(モラル)経済」への転換は難しいのであろうか。』 (篠原泰正)

1、私、篠原が欧米資本の会社で働いていた時の驚きの体験

欧米資本の会社で働いていたとき、会社の幹部がコロコロ変るのに閉口した覚えがある。特にCFO(Chief Financial Officer)は私の勤めていた短い期間(5年半)の中で確か6人ぐらい変った。全て外部から募集した人材である。このCFOが変るたびに日本地域の売上・利益計画やら、為替変動対策等々を新たに「ご説明」申し上げることとなり、それが「閉口した」記憶の原因である。

同時に、彼ら新参の幹部が、ほとんど入社の明くる日から、バリバリと業務を始めるのには驚いた。欧米の会社は各人の果たすべきファンクションが明確に定められており、そのファンクションに対応できる技能と知識を持った人が採用されるわけだから、驚くことはない。片や日本の会社であれば、新入の幹部あるいは中間管理職がその実力を発揮できるようになるまでは、少なくとも1年はかかる。その実例を多く見てきた者にとっては、やはり驚きであった。

日本の会社はそれぞれが村であり、村には村のしきたりがあるので、それに慣れるまでには時間もかかるし、仕事は顔と顔の「心意気」で遂行されることが多いので、顔が売れてスムーズに運べるようになるまでには相当の時間とお酒(ノミニケーション)が必要となるわけだ。

考えてみると、欧米の集団というのは、傭兵の集りであり、傭兵の幹部は頭と腕次第で多額の報酬を得ることができるし、またそれが当り前とされる。会社という集団で見れば、CEOの報酬が中間管理職の100倍ぐらいは当り前で、その下の重役連は10倍ぐらいとなるだろう。因みに日本企業と違って製造部長には権限はなく、報酬も少ない。製造従事者達のモチベーションは極めて低い。

アメリカ人は独創力、創造力に優れているという。そして日本は物真似が得意なだけだという。果してそうか?アメリカ人が遺伝子的に日本人より独創的で、チャレンジ精神に富んでいるとは思わない。日本人にも独創力、想像力、チャレンジ精神はある。ただ文化の違いから生まれた技術、商品などの結果で論じられているようだ。

アメリカと日本の違いは、アメリカには日本にはない緊張感(ドライビングフォース)があり、それがうまく(?)キープされている。第一の緊張感は学歴による明確な待遇差、職位差だ。第二は人種間の緊張である。南北という問題とは別に、あらゆる国からの優秀でハングリーな人材の流入がアメリカには常に有る。これは、意図的に創り出されている部分のある緊張感である。差別を受けたハングリーな人間だけが努力するわけでなく、エリート(*)や金持ちも、追いつかれてはならないと努力をさせるに十分なドライビングフォースがアメリカにはあるのだ。(篠原ブログ:2007/06/27)

(*)AI概要、エリートとは社会や集団において優秀とされる人や集団、または指導的地位にある層とある。語源はラテン語で神に選ばれたものを指す、とある。日本では、単なる高学歴者を指すようだ。アングロ系アメリカンでは、議論で相手を打ち負かせる能力のある人、となるのかな?

2,欧米の文書は、主張を通すため

欧米社会で生産される文書、私(篠原)が知っている範囲で言えば、アメリカ社会で生産される文書の完成度とその量(1件あたりのページ数)には、いつも圧倒される。文書、例えば政府の戦略書、調査委員会の報告書、企業の年次報告書、製品の説明マニュアル、特許仕様書(明細書)などを作成する情熱とその技巧は、とても我々が真似できるものではない。その背景記述から全てが、実に分かりやすく丁寧に書かれている。

彼らはなぜ、あれほどまでリキ(力)を入れて丁寧に一つの文書を構築するのだろうか。いろいろな原因が考えられるが、その一番の理由は、「自分の主張」を通すためだろう。そう見れば、あの行届いた書き方は、親切心から出たものではない。自分の主張を通すために、受け取り手である貴方の理解を得て、自分の味方になってもらうために、とことん書いているわけだ。

自分の主張を際立たせるためには、例えば他者が何をやってきたかを丁寧に記し、その違いをはっきり言う必要がある。だから、他者の業績を尊重して、あれもこれも参照(references)を挙げているわけではない。自分の主張が通るか通らないかが、自分の存在が承認されるか、否定されるか、直につながっている過酷な社会においては、報告書一つを出すにも、仕様書一つまとめるにしても、いささか大げさに言えば命が掛かっている。(篠原レポート)