Ⅲ、「文化」と「言語」について歴史を学ぶことからスタートする

1,先ずは、日本語の奥深さを認識する

日本語は、数千年の歴史をかけて磨き上げてきた優美な言語であり、西欧の言語がローマ文明の力を借りて(ラテン語)その洗練度を上げたように、日本語も中国文明の力を借りて、つまり多くの言葉と漢字という文字を輸入してその洗練度を上げてきた。

しかし、西欧の言語のように、狭い地域で互いに刺激しあいながら磨いてきたのと違い、かつては中国からの輸入、幕末以降は英蘭独仏語の輸入以外は、日本語は自分達だけで磨いて来なければならなかった苦労もあった。結果として、日本語は世界の中で特異ではあるが、上質の叙情的な表現を持ち、論理的表現も可能な極めて有用な言語として、その地歩を保持している。世界の知的財産の一つと言える。

文化が言語を生み、言語が文化を育てるわけだから、日本全体として、日本語は磨き続けなければならない。また一人一人にとっても、思考と言語が互いに深く関連しているものである限り、日本語を扱う能力の向上は必須の課題である。

その意味で、思考力と言語力がまだ発展途上の幼児や小学生の時から外国語を学ばせることは興味のある試みといえるが、もろ手を挙げて賛成できない。個々の親が何を考えるか、それは自由であるが、国の施策として出すとなると、現状の教え方では暴挙というか無謀というか無理がある。また、英語やフランス語と比べると日本語は程度が落ちるという人もいるようだが、本当にそういう人がいるなら、その人の「日本語能力知」を疑いたい。

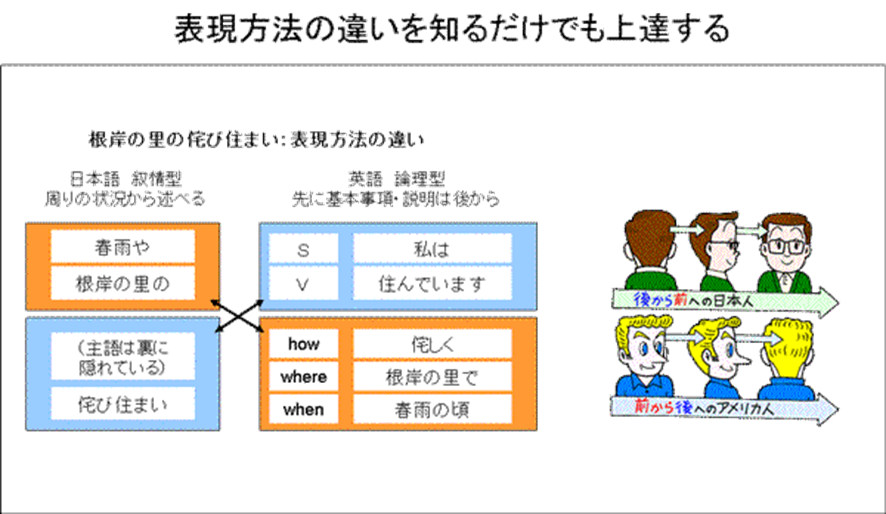

2.柔軟な日本語の長所と短所を知ることで英語が身近になる

英語習得に於いて日本人は、世界の中で最も不利な条件下にある。我々日本人が、どれほど不利な戦いを強いられているかは考えるだけでも憂鬱になるが、逃げるわけにはいかない。これは、共生と戦いだから、このツール(英語)の扱いが、できるだけ上手くなるように修得するしかない。

一方、日本語の構造上の柔軟性と漢字、ひらがな、カタカナ、そしてローマ字という便利な道具のお蔭で、自然科学から哲学まで、世界の政治経済から芸能の出来事まで、日本語で情報を入手することができる。これが近代工業化成功の原動力となり、同時に、自分の都合のよいように世界の物事を受け止める「日本村」を作りだしているのかもしれない。

日本人は欧米から事物、概念、システム等を輸入して利用するとき、すべて「日本風」味付けをするという文化的習慣があり今も続いている。この習慣は、もちろん多くの面で利点として作用し、その結果、日本という存在の確認証明は保持されてきた。

一方では欠点も当然ある。その最たるものは、海外の思想、概念、制度、システムといったものを「日本流(自己流)」に理解し、それで理解したと思い込むところにある。生のまま、マナ板にのせて、その本質を分析してやろう、という挑戦の姿勢は出てこない。