3,文化が言語を作り、言語が新しい文化を育てる

ある程度の同一的なモノの観方や考え方を共有している集団は、同じ文化を持っていると見なすことが可能である。そのモノの観方や考え方は、言語で表現される。同時に、人は言語でもって物事を考える。従って、文化と言語は極めて密接な関係があり、一つの文化を共有している集団は、母国語もほぼ共有していると見なすことができる。文化が言語を生み、言語が文化を育てると言われる所以がここにある。

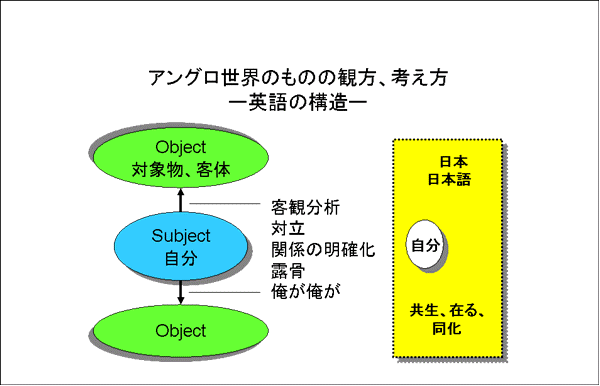

モノを観る方式は、言語の構造に反映される。モノを考える順序は、そのまま言語の順序に反映される。

1,単純化を恐れずに、西ヨーロッパの人々(*)の、モノの観方、考え方を纏めてみる。

まず自分が何者であるかを、自然や他者との比較することで自分を確認する。つまり自分が、ある環境の中で“何を、何のために”しているのかを絶えず確認し続け、機会あるごとにそれを表明する図式となる。それは、他者と自分を対立する客体(Object)として、客観的に(objectively)観察し、分析し、評価し、報告される。(*):西ヨーロッパからアメリカ大陸に移住した人々も当然この中に含まれる。

ここから自然科学が生まれ発展する。また人間が構築した社会も同じように眺め、分析し、評価しようとする。これが社会科学へ繋がる。これらの基本姿勢から、自然や他者に関する報告を重視し、その情報収集に勤め、それを分析評価する作業(インテリジェンス)を重視し、そこへの働きかけを、戦略的計画の下に行うという形が出てくる。すべてが自己から発している。

2,単純化を恐れずに、日本の人々の、モノの観方、考え方を纏めてみる。

つまり自然・環境の中に溶け込んで存在している自分を確認し、その自然・環境の説明を付けて、自分の存在を「控え目」に表明する。つまり、自然を客観的に眺めることはせず、その中に溶け込み、自然と一体化する。当然ここからは、自然科学は生まれない。

人間以外の生物を含めて、自分と同列の、つまり対等の存在と認め、その相手との関係の中で自分の存在を確認する。従って自己表明は、相手の存在を意識し、調和を最優先してなされる。つまり、常に全体の中の自分という図式での確認であり、全体を語らずして自己を語ることは難しい。

以上のように、文化の違い、つまり、モノの観方や考え方の違いは、当然言語の違いに反映される。それは、言語の構造の違いと、表現の順序の違いとなって現れている。英語が論理表現に適している言語であるとすれば、日本語は詩歌の表現に適した、極めて叙情的な言語と言えるかもしれない。その曖昧さと余情が、色彩と造形の世界とあいまって、日本の美を作り上げてきた。外国の方が日本語を習得しようとすればその曖昧さという障壁を克服することは難事業だろうな、と同情もしたくなる。