Ⅲ.なぜ、アメリカの製造業が衰退したのか

IPMAの支援者であった、久里谷美雄(故人)の著書「R&Dプロフエッショナル(1997年文芸社)」から、日本企業と米国企業のR&Dに対する考え方の違いが分かる。米国の製造業が、なぜ衰退したのか、日本の製造業が、なぜ成長したのかが読み取れる。次は日本が新興国に追い上げられることも十分に予測している。

米国の製造業は停滞したが、他民族国家で国土が広く多様なニーズに応えねばならない米国企業は、情報を経営資源として捉える風土がある。情報の共有がインターネット技術の進歩を速めた。この領域において日本は、米国に追いつくどころか、益々引き放されていく。日本は、既に衰退期を経て、変革期を迎えている。日本企業での「R&D体制」の問題と改革の必要性を具体的に提唱している。それらを故人の著書から拾い出して原文を記載した。

1.私、クリヤビユーが「米国B社の日本研究所」で働いていたときの驚き

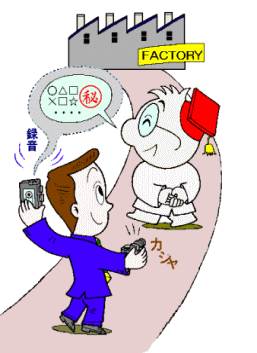

私、久里谷美雄は、1983年「米国B社」の日本研究所へ転職した。これは「米国B社日本研究所」に移ってからのことである。ある偶然から、たまたま私がT社(日本)いたときに担当した製品と同じ分野の製品を製造している工場をみせてもらったことがある。

私がT社を退社してから既に10年以上経っていた。 製造工場を見せてもらいながら、この工場で今、目の前で製造されているこの製品を、T社にいたころ競合品として手に入れたことがあるのを思い出した。

その頃、私たちにはB社のその製品を見て、それがどうやって製造されているのかわからない点がいくつかあった。それぞれ、こうやれば何とかできるという方法は思いつくのだが、あまりにも原始的で、あまりにも手工業的である。言い換えれば、もしそんな方法での製品化なら、あまりにも力ずくの製品化である。だから、まさかそんな方法で、それもアメリカの一流の会社が実際に物をつくっているとは思わなかった。

ところが!である。 そのまさか、という方法で今、目の前で作っているのである。それも私が、その製品を見て既に10年以上たっているのに・・・。T社だったら、日本の会社だったら、まさかそんな製造プロセスでは絶対に製品化しない。そんなプロセスでは、日本ではそれを製造とも生産とも言わない。

その製造プロセスにも驚いたが、その検査工程にも驚いた。その製品はシート状の 物で用途によって、そのサイズはまちまちだ。だから、大きなシートを造って、それを用途に合わせて裁断する。ところが、製造装置にゴミがくっつくと、それが原因で大きなシートの数箇所にあってはならない欠点ができてしまう。それを肉眼で見つけて、その部分をよけて裁断していく。これがすべて手作業である。

しかも、その欠点品が並大抵の量ではない。 T社でも同じ事をスタートした当初は、しばらくやっていた。だが、それでも欠点品の量は ずっと少なかった。同じ事をB社で、今もやっている。シート製品だから、検査や裁断に広い場所が必要だ。随分広い所で何人もの人間でやっている。周りにはこれから検査して裁断しなければいけない仕掛品が、うずたかく積まれている。この検査場所と欠点品置き場がとてつもなく広くて、製造設備が占める空間なんてゴミみたいなものだ。不良品処理場の片隅に製造設備が小さくなっている、というのが実感だった。

「米国S社」の人たちと共同で仕事をしていたときにも同じような、製造とは言えないような方法で製品を作っている例を幾つか見たことがある。

そういえば、もうひとつ、私がT社時代、炭素繊維のプリプレグを担当したときにアメリカの会社から導入されたプロセスもそうだった。まともに動かないし、欠点だらけの製品しかできず、高価な炭素繊維でできた製品なので捨てる訳にもいかず、ほんの数時間 生産機を運転しただけで、あとの数日は総出で欠点の修正をする、という毎日が続いた事を思い出す。私たちは根本から製造プロセスを見直して心臓部分を新しく開発して、全く別のプロセスに置き換えた。

2.高品質、多機能の日本製品が生まれる土壌

・アメリカでは、地道な工程の改良とか、収率の向上とかの努力をあまりしない。何とか目標の物ができてしまったらそこでおしまいで、すぐに次の新しい事に挑戦していく。人はこの新しいことへの挑戦をほめてチャレンジ精神というのかもしれない。ではこのチャレンジ精神はどうして生まれてくるのだろう。

・日本では製造現場に近い部署の実権や発言力が研究サイドに比べて格段に強い。製造サイドに立つ人間が、こんな製品、あるいはプロセスでは安定して生産できないと言えば、それで研究サイドに差し戻される。

・アメリカでは研究サイドの発言力が格段に強い。新しいものを作り出すことの価値がそれだけ高く評価されているのだろうか。 日本では、まだ研究サイドで改良すべきだ、と試験工場とか開発部の人たちが判断して差し戻すようなものでも、アメリカでは簡単に次の段階へ進んでしまう。

こういった 差はどうして生まれてきたのだろうか。日本はアメリカやその他の先進国にある製品や技術を学んで真似て製造することから始めて、そしてここまで成長してきた。この過程では実権や主導権を握るのは研究者ではない。世の中にない全く新しい、独創的なものを作る訳ではない。問題は如何にして、それを作るかであり、いかに収率を高く、安く、間違いなく作るかが目標であり、それが一番大切なことであった。

だから、それを担当する人間、部署の発言力が強くなる。そういった人達がウンと言わなければ物事は先には進まない。商品化されない。この風土が今でも続いている。だから、日本の製品には不良品が少ない。良いものが安くできる。アメリカでは立場が全く逆だ。